Prestazioni - FUTURA -

Maecenas vitae congue augue,

nec volutpat risus.

Centro FUTURA

Malattie dell'Apparato Respiratorio

Fisiopatologia Respiratoria

Allergologia Respiratoria

Menu principale:

Prestazioni

| Spirometria | Resistenze Polmonari | Monitoraggio Ossigeno | Emogas Analisi Arteriosa | Ventilazione Gas Espirati | Walking Test (6 min.) | Prova da Sforzo Cardio-Respiratoria | Polisonnografia | DLCO Diffusione A-C |

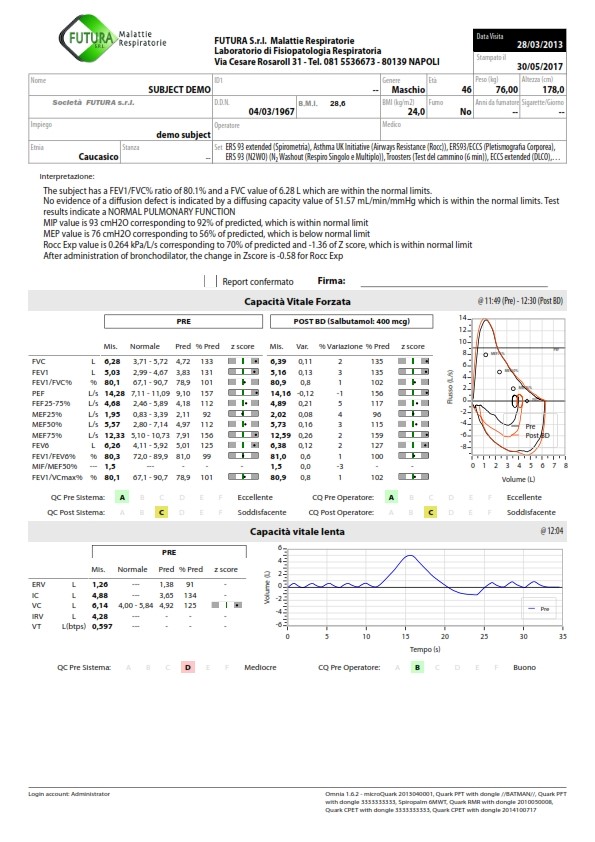

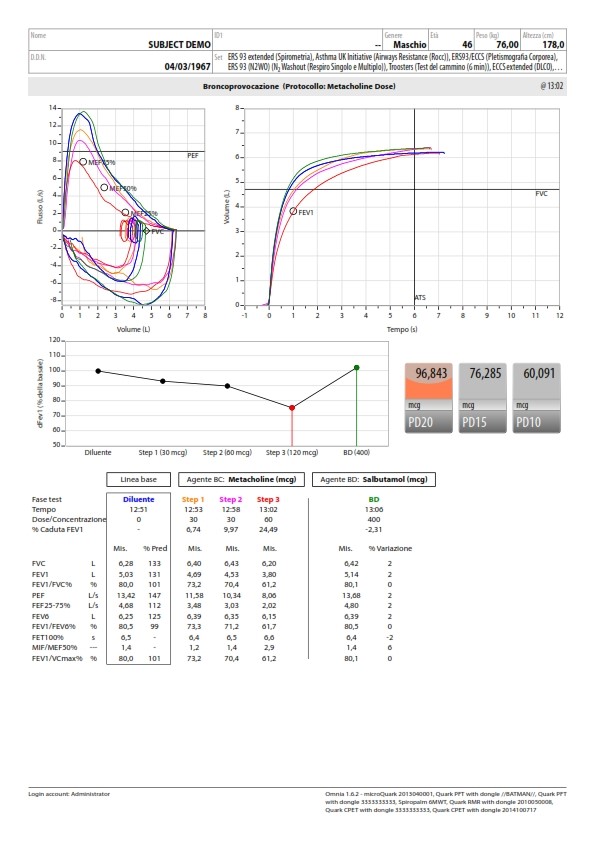

SPIROMETRIA

La spirometria, letteralmente la misurazione del respiro, è il test più usato in medicina per lo studio della Funzionalità Respiratoria. E' un esame semplice, non invasivo, fondamentale per la diagnosi ed il monitoraggio di numerose malattie. Viene eseguita con uno strumento detto appunto "spirometro" che consiste in un misuratore del flusso e del volume di aria mobilizzata, collegato ad un computer che trasforma il segnale in valori numerici ed in immagini grafiche. Il test si basa sulla misura del flusso di gas durante una manovra espiratoria forzata iniziata dopo aver preso una inspirazione profonda. La misura può essere anche estesa alla fase di inspirazione forzata.

Il paziente respira attraverso un boccaglio connesso allo spirometro. Dopo alcuni respiri tranquillo e senza mai staccarsi dal boccaglio, il paziente viene invitato ad inspirare velocemente e profondamente. Dopo una breve pausa quando il polmone è completamente disteso, il paziente espira con la sua massima forza per almeno 6 secondi. Il volume di gas espirato nel 1° secondo, che in Inglese va sotto l’acronimo di FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1s), la capacità vitale (CV) ed il loro rapporto sono esaminati in relazione a valori predetti per sesso, età ed altezza, ma anche in relazione ad eventuali pregressi esami spirometrici. Mediante lo studio della P.F.R. è possibile valutare i Volumi polmonari statici (volume corrente, volume riserva inspiratoria, volume riserva espiratoria, etc.) ad eccezione del Volume Residuo, che rappresenta la quantità di aria che non può essere espulsa dal soggetto anche dopo un'espirazione forzata massimale.

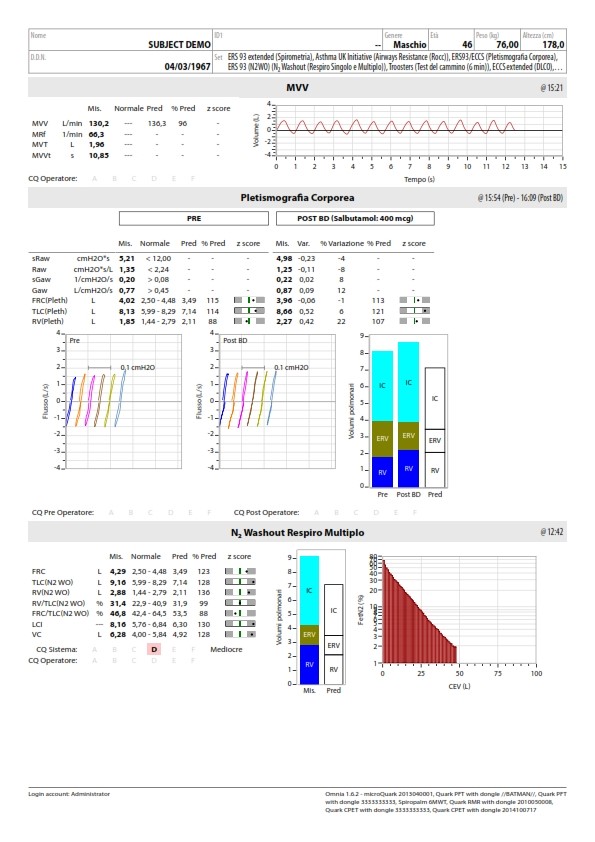

Di notevole importanza è l'analisi degli aspetti dinamici della ventilazione polmonare che studia le variazioni di Volume polmonare in funzione del tempo valutando così le resistenze polmonari. Questa analisi consente la costruzione di curve flussol/volume, che mettono in relazione la velocità del flusso d'aria ed il volume polmonare. La massima ventilazione volontaria (MVV) è una misura della quantità massima di aria che può essere inspirata ed espirata nell'arco temporale di un minuto. Al fine di rendere più agevole l'esame per il paziente, la prova viene fatta eseguire per una durata massima di 15 secondi. I valori ottenuti vengono quindi estrapolati ad un valore per una prova di durata di un minuto ed espressi in litri/minuto.

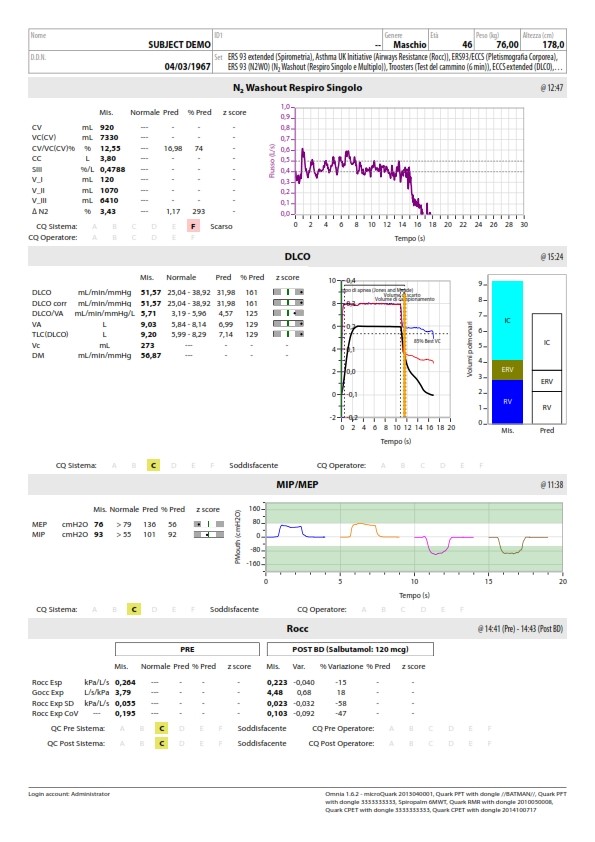

RESISTENZE POLMONARI

Le resistenze delle vie aeree (Raw) sono l'espressione della relazione tra pressione e flusso misurate a livello della bocca. Esprimono una misura di pervietà delle vie aeree al flusso, molto utile per il monitoraggio delle sindromi broncostruttive. Ciò rende possibile la costruzione di grafici che documentano in maniera obiettiva, l'andamento dei livelli di pervietà delle vie aeree rilevabili sul soggetto nelle varie misurazioni, consentendo l'ottimizzazione degli interventi terapeutici e la verifica della loro efficacia. L'esame al pari della spirometria, è semplice, non invasivo, e facilmente riproducibile. Al paziente viene chiesto di respirare in un boccaglio collegato a un flussimetro ed ad una valvola di chiusura, respirando normalmente senza esercitare sforzi aggiuntivi. Poichè anche le resistenze nasali contribuiscono significativamente alla misura delle resistenze totali delle vie respiratorie, l'esame deve essere eseguito evitando la respirazione nasale con l'uso di un tappanaso.

MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA SATURAZIONE DI OSSIGENO

E' una tecnica che misura in maniera rapida e non invasiva dell'ossigenazione del sangue o meglio dell'emoglobina ossigenata, attraverso un sensore illuminato (spettrofotometrico) posizionato sul dito o sull'orecchio del paziente. E' un esame che, senza alcun fastidio, permette in pochi secondi di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Viene eseguito in tutti coloro in cui c'è il sospetto di un'insufficienza respiratoria per una riduzione dell'ossigeno. Viene considerato un valore normale qundo la percentuale di ossigenazione dell'emoglobina è superiore al 95%. Si segnala di evitare lo smalto di colore scuro per le unghie.

EMOGAS ANALISI ARTERIOSA

L'emogas analisi arteriosa, è un esame condotto su sangue arterioso, con prelivo ematico a livello del polso (arteria radiale) o del braccio (arteria brachiale), e meno frequentemente a livello inguinale (arteria femorame), che permette di misurare le pressioni parziali dei gas arteriosi, il pH e i bicarbonati.

E' indispensabile per la diagnosi di insufficienza respiratoria, per valutarne la gravità e seguirne il decorso durante il trattamento.

Occorre tenere presente che le pressioni parziali di O2 e di CO2 esprimono il livello dei gas nel sangue in rapporto alla pressione parziale dei gas, ed il contenuto di O2 tiene conto sia dell'O2 disciolto nel sangue sia di quello trasportato in rapporto ai livelli di emoglobina, e all'affinità di questi'ultima con l'O2. In determinate condizioni, pertanto, come ad esempio una grave anemia, la PaO2 può essere normale mentre il contenuto di O2 molto ridotto.

La misura diretta della Hb saturata con CO (carbossiHb), e Hb ossidata (metaHb) può fornire un indicazione delle insufficienze respiratorie da ridotta affinità per l'O2. L'indagine emogasanalitica è utile anche nella valutazione dei diversi meccanismi fisiopatologici della I.R. L'aumento della PCO2 è infatti espressione di ipoventilazione alveolare. Tramite l'emogasanalisi (EGA) è poi possibile valutare l'equilibrio acido-base con la misurazione di pH, PCO2, HCO3-, ed eccesso di basi, valutando il compenso respiratorio e/o renale.

VALUTAZIONE DELLA VENTILAZIONE E DEI GAS ESPIRATI

La capnografia è la misurazione non invasiva della concentrazione dell’anidride carbonica (CO2) presente nell’aria espirata. L'esame è importante per determinare l’assetto ventilatorio del paziente, mentre il capnografo è lo strumento che fornisce sia il valore numerico di EtCO2 (End Tidal CO2, anidride carbonica di fine espirazione) sia l’andamento nel tempo della CO2, noto come capnogramma. La capnografia viene definita “parametro ventilatorio vitale” perché fornisce una serie di informazioni che possono essere utili in diverse applicazioni cliniche. I capnografi possono essere utili per monitorare lo stato ventilatorio, per verificare perdite e interruzioni nel circuito di ventilazione. Inoltre la capnografia è utile per la diagnosi di specifiche patologie, per semplificare le scelte terapeutiche o verificare l’ipoventilazione durante la sedazione, oltre a controllare l’efficacia dei trattamenti e fornire indicazioni sull’outcome dei pazienti.

WALKING TEST 6' (Test del Camino)

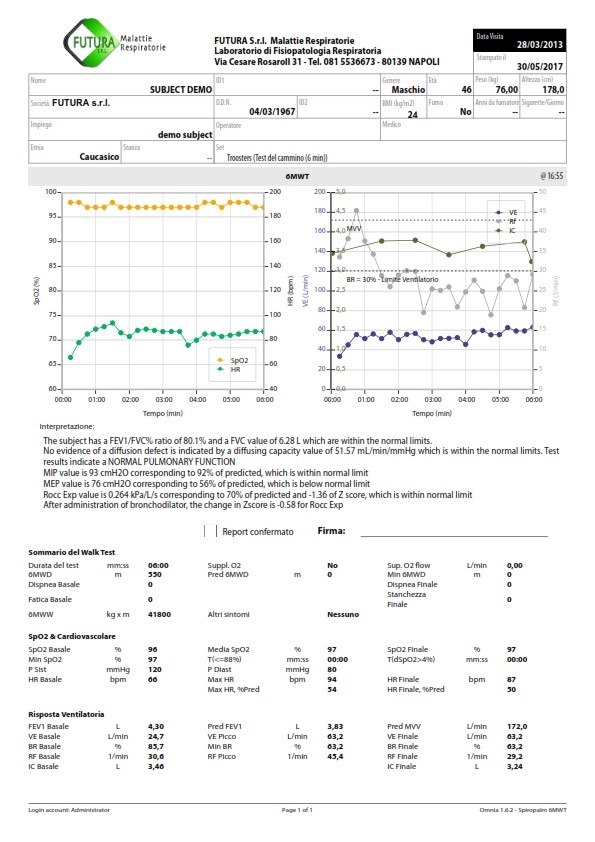

La metodica di gran lunga più utilizzata per la valutazione della performance fisica è il test del cammino nei 6 minuti. Tale metodica è stata ampiamente descritta e standardizzata. Essa misura la distanza percorsa su una superficie piana in un periodo di 6 minuti mentre contemporaneamente si misura la risposta cardiaca, la desaturazione d'ossigeno periferica, l'indice di dispnea ed i vari gradi di tolleranza allo sforzo del paziente.

Le indicazioni sono principalmente le patologie croniche respiratorie, cardiache e neuro-muscolari. I notevoli vantaggi nascono dal fatto che è una metodica semplice e non invasiva, ben tollerata ed i risultati si correlano con la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana. Le informazioni fornite dal test del cammino dei 6 minuti sono di cruciale importanza non solo per la valutazione dei sintomi respiratori, ma anche a fini prognostici, soprattutto se la misura viene associata alla valutazione della saturazione ossiemoglobinica.

PROVA DA SFORZO CARDIO RESPIRATORIA

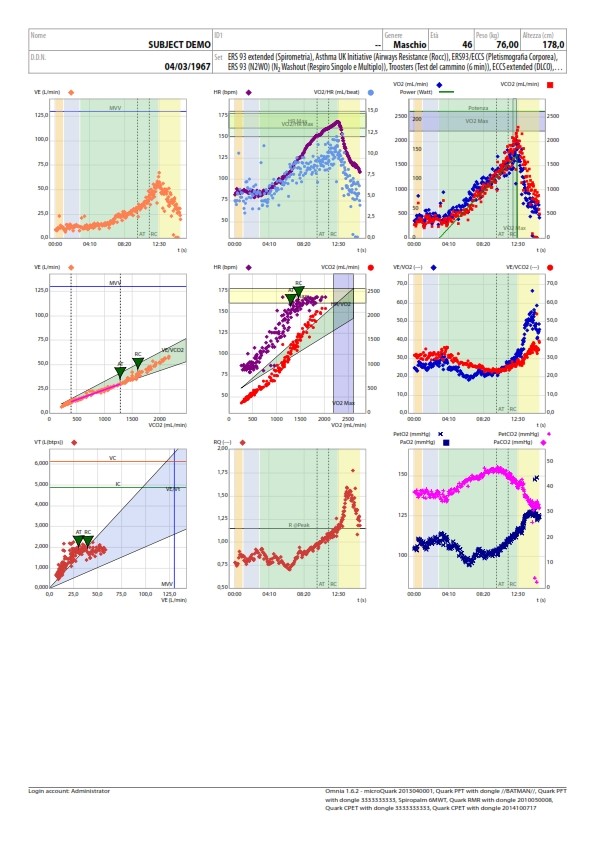

Il test da sforzo caedio-respiratorio è un test in cui il paziente viene sottoposto ad un esercizio fisico (tappeto rotante o cyclette), in modo da poter valutare il comportamento di cuore, polmoni, apparato muscolare. Grazie a cio' si possono diagnosticare malattie cardiache e respiratorie ed effettuare una diagnosi più precisa in casi di difficoltà respiratoria di origine non nota. L'esercizio fisico richiede la corretta integrazione di meccanismi fisiologici e di apparati, tale da fornire un adeguato supporto all'aumento della richiesta metabolica e dello scambio dei gas della muscolatura periferica.

Durante l'esercizio, l'apparato respiratorio e cardiovascolare sono entrambi attivati e la loro abilità a rispondere adeguatamente a qualsiasi tipo di sollecitazione è indice del loro benessere fisiologico. La valutazione della normale risposta di questi sistemi di supporto alla respirazione cellulare è essenziale per il riconoscimento del meccanismo fisiopatologico alla base di numerose malattie.

La strategia interpretativa deve essere basata non su di una singola principale misura ma deve avvalersi di una analisi integrata di tutte le più appropriate variabili ottenute durante un TSCP di tipo incrementale (attualmente il più diffuso) effettuato ai limiti della tolleranza (massimale).

Inoltre altro obiettivo fondamentale nella strategia interpretativa è l'attenzione ai "trend" delle misure esaminate durante la progressione del test da carichi submassimali sino ai livelli massimali, ed in particolare, alla identificazione della fase di transizione tra sforzo moderato ed intenso (Soglia Anaerobica).

POLISONNOGRAFIA

Polisonnografia è il termine comunemente usato per indicare una registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante la notte, mediante un polisonnigrafo. Normalmente nel corso del test vengono registrati due o più canali EEG, vari canali elettromiografici, i movimenti di torace e addome, il flusso oronasale, la saturazione di ossigeno nel sangue. Durante una polisonnografia standard inoltre sono abitualmente registrati tre parametri respiratori: il flusso oro-nasale, i movimenti toraco-addominali, la saturazione di ossigeno. La Saturazione di ossigeno (SpO2) viene monitorata mediante pulsossimetro. Tale metodica rappresenta lo standard per la valutazione non invasiva continua della saturazione arteriosa di ossigeno. L'attività cardiaca viene monitorata al fine di valutare la frequenza e il ritmo cardiaco.

L'utilizzo dei nuovi polisonnigrafi portatili permette, nell'adulto, di eseguire l'esame presso la propria abitazione, facilitando non di poco la diagnosi di una malattia respiratoria ostruttiva del sonno, permettendo un sonno più naturale nel proprio ambiente domestico e permettendo l'accesso alla prestazione in tempi decisamente più brevi rispetto all'esame condotto in laboratorio.

Il polisonnigrafo durante il riposo registrerà numerosi parametri vitali tra cui i decibel del russamento, il respirogramma nasale, il movimento toracico e addominale, la saturazione del sangue per via transcutanea, la frequenza cardiaca, la posizione del corpo. Dalla combinazione di tutti questi parametri sarà possibile elaborare un quadro complessivo sulla qualità della respirazione notturna del soggetto.

Sapere di avere una sindrome da apnee notturne e determinarne la gravità permette di attuare una serie di provvedimenti medici e/o chirurgici in grado di ripristinare la corretta ventilazione notturna e di mettere al sicuro il paziente da eventuali serie complicanze per la salute. Ripristinando una corretta respirazione notturna si ottiene un nettissimo miglioramento della qualità di vita, quasi immediatamente percebile dal paziente e parenti. Inoltre si riduce nettamente il rischio di eventi cardiocircolatori.

Al risveglio il paziente riporta il dispositivo polisonnografico al Centro Medico, ove un’equipe di specialisti qualificati effettua la lettura ed interpretazione dei dati ottenuti, sintetizzandoli in tracciati, tabelle, statistiche e grafici. E’ facilmente intuibile la comodità per il paziente di poter eseguire l’esame a casa propria in una sola notte, senza l’onere della perdita di giorni di lavoro e nella sicurezza di valutare situazioni fisiologiche del sonno.

CAPACITA' DI DIFFUSIONE ALVEOLO CAPILLARE (DLCO)

La DLCO è il test che serve ad esaminare lo scambio dei gas tra gli alveoli e i capillari polmonari. Test ed interpretazione sono standardizzati da Linee Guida Internazionali. La DLCO permette di quantizzare la capacità del polmone a scambiare l’ossigeno tra alveoli e capillari in considerazione del sesso, età, e altezza del soggetto.

Il paziente respira attraverso un boccaglio connesso allo spirometro. Dopo alcuni respiri tranquilli e senza mai staccarsi dal boccaglio, il paziente viene invitato ad espirare velocemente svuotando completamente il suo polmone. Segue un’inspirazione profonda durante la quale il paziente inala un gas costituito da aria miscelata ad una bassissima percentuale di CO (0.3%) e metano (0.3%) e trattiene il respiro per 10 secondi al termine dei quali espira velocemente. La differenza di concentrazione di CO tra inspirato ed espirato è funzione di quanto gas passa dagli alveoli ai capillari. Più è alta questa differenza e più alta è la capacità del polmone di assorbire il CO. Il metano viene utilizzato come gas che non diffondendo nei capillari indica in quanto spazio alveolare il CO si è distribuito. Il test prevede l’uso del CO piuttosto dell’O2 per il semplice fatto che il CO non è contenuto nel sangue diversamente dall’ossigeno, e pertanto permette la misura non invasiva della diffusione in base alla semplice differenza tra concentrazione inspirata ed espirata.

La misura della DLCO è un test molto semplice da eseguire e allo stesso tempo molto sensibile nei confronti di quelle malattie che compromettono il polmone nella sua parte più profonda (alveoli e capillari). Tra queste si ricordano le fibrosi polmonari, le malattie immunologiche del polmone, l’enfisema polmonare e l’ipertensione arteriosa polmonare. Pertanto, il test è indicato al pari della spirometria globale già alla prima valutazione del paziente affetto da potenziali malattie cardio-polmonari e nel follow-up delle malattie che primariamente interessano il polmone profondo.